Meteo didattica: ECCO come FUNZIONANO i MODELLI MATEMATICI e qual è il loro modo di RAGIONARE elaborando i DATI

|

|

Ci eravamo lasciati nello scorso articolo sui modelli (lo potete consultare QUI), abbiamo fatto un pò di storia e abbiamo cominciato a parlare di come tali modelli vengono inizializzati e fatti girare, ma soprattutto cosa sono: dei sofisticatissimi programmi che vengono eseguiti su giganteschi computer costituiti da centinaia di unità di elaborazione. Questi supercomputer sono tra i più potenti sul Pianeta, proprio perchè devono essere in grado di effettuare centinaia di milioni di operazioni al secondo.

Ma perchè c'è bisogno di così tanta potenza computazionale? Oggi con questo articolo cerchiamo di spiegarlo nella maniera più semplice possibile.

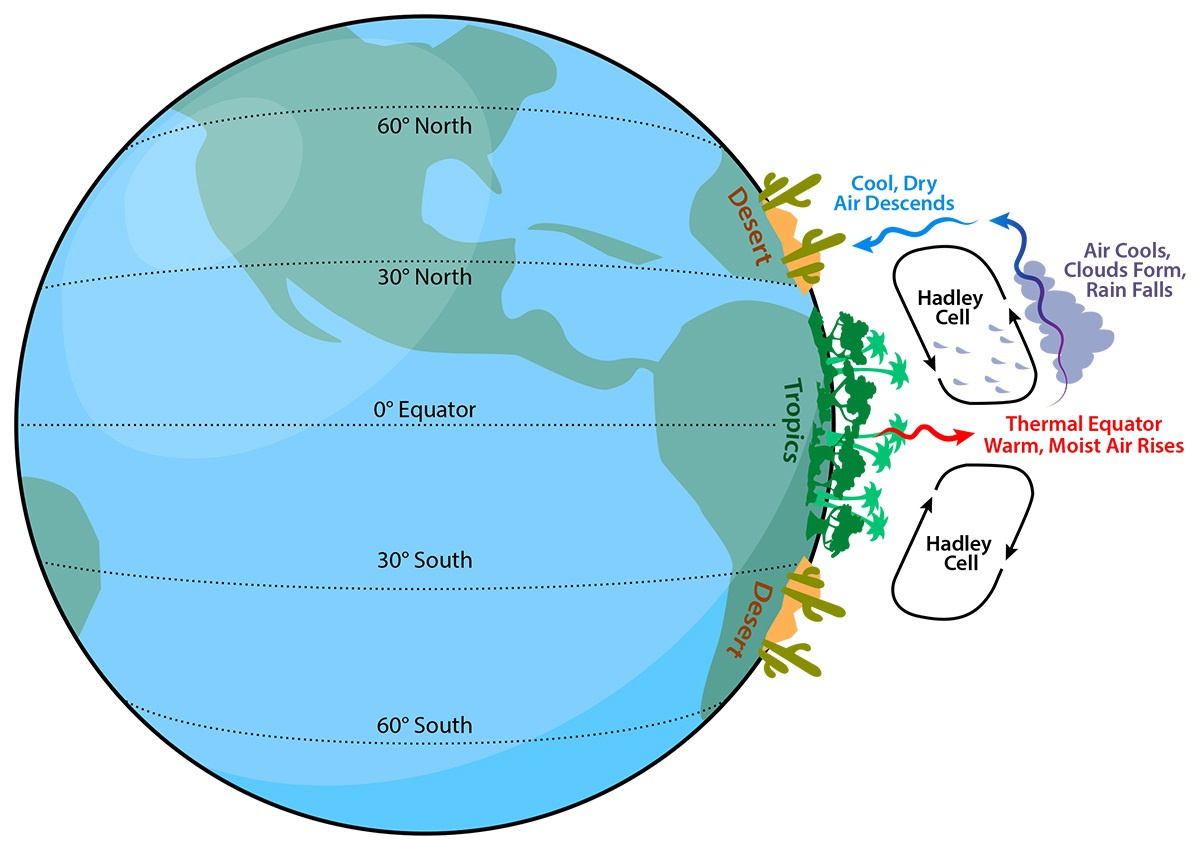

Le leggi che governano la fisica atmosferica sono tra le più complesse da rappresentare matematicamente. Cominciamo a dire che il motore dei complessi eventi atmosferici è il riscaldamento solare: la differenza di temperatura tra riscaldamento che avviene nella fascia intertropicale-equatoriale alle basse latitudini e il raffreddamento che avviene nelle zone a latitudini elevate come quelle polari determina i meccanismi chiave nella dinamica atmosferica. Abbiamo quindi una suddivisione vera e propria in "fasce" atmosferiche come cella di Hadley che spiega soprattutto la circolazione nelle zone tropicali. In realtà la soluzione della cella di Hadley è ricavata dalle equazioni del moto solo in presenza di viscosità, sia verticale che orizzontale. Tale soluzione prevede il sollevamento verso l'alto dell'aria calda tropicale che viene trasportata verso i poli, molto prima essa discende formando una fascia di subsidenza che coincide con la regione dei deserti subtropicali.

Interessante rappresentazione della cella di Hadley. Si nota come i moti ascendenti e discendenti dell'aria provocati da questa cella determinano la fascia subtropicale desertica (moti discendenti) e la fascia tropicale umida (moti ascendenti)

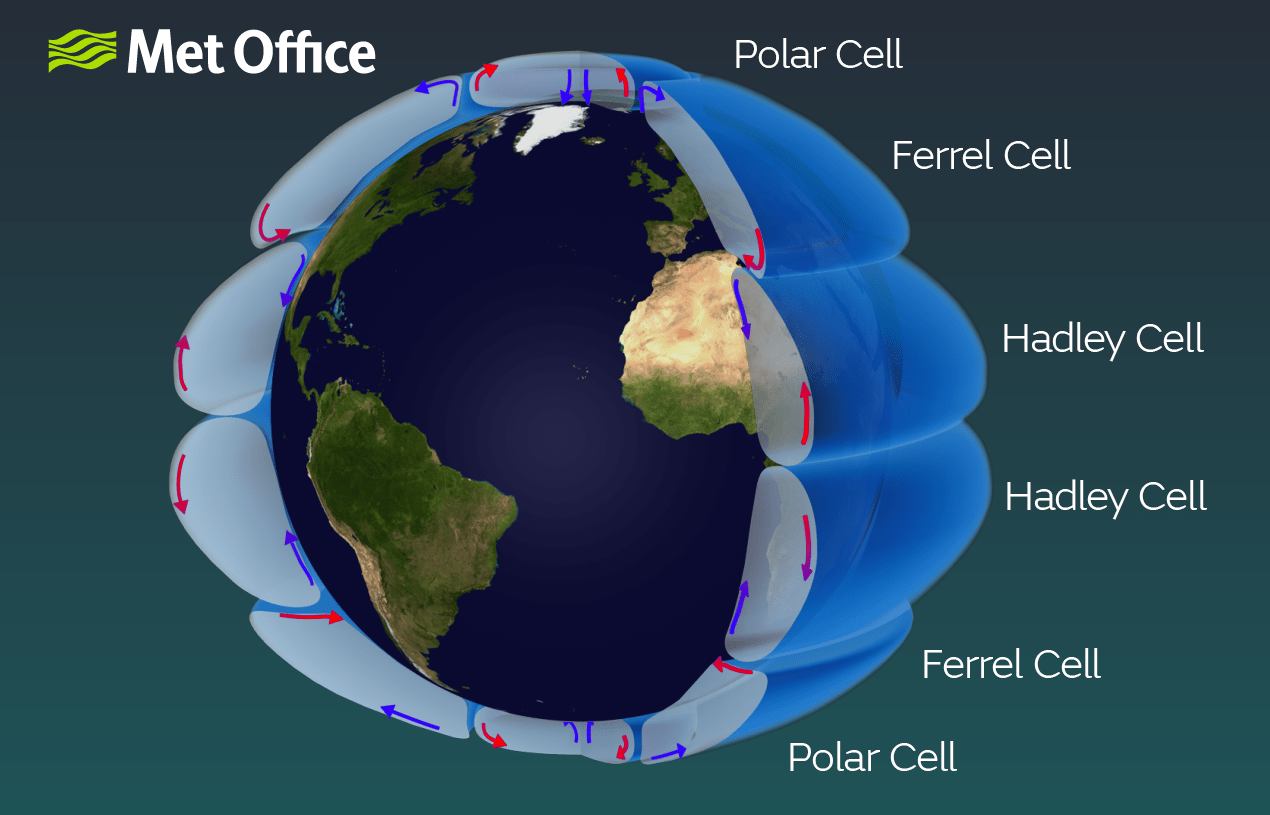

Nelle altre latitudini sono presenti altre fascie atmosferiche che completano la circolazione atmosferica globale come la cella di Ferrel e quella Polare. Magari in un altro articolo di didattica andremo ad approfondire queste fascie atmosferiche e come formano poi tutti i fenomeni atmosferici.

Interessante immagine fornita da Met Office la quale fa vedere tutte le fascie atmosferiche che si sviluppano intorno al globo. A partire dalla fascia o cella polare alle alte latitudini, alla fascia o cella di Ferrel delle medie latitudini dove scorrono i venti occidentali (emisfero nord) o orientali (emisfero sud) e dove si alternano le alte pressioni e le perturbazioni e la fascia o cella di Hadley dove vi sono le subsidenze subtropicali e le zone umide equatoriali.

L'altro meccanismo predominante nella circolazione atmosferica è l'instabilità baroclina suggerita da "Jule Gregory Charney nel 1947" che determina la nascita di cicloni delle medie latitudini. Il meccanismo di trasferimento del calore dalle zone tropicali a quelle delle medie latitudini è determinato anche da altri meccanismi, ad esempio gli uragani rivestono un certo ruolo in questo contesto.

Sebbene il riscaldamento solare sia la causa principale dei moti atmosferici, l'interazione del flusso atmosferico con l'orografia, gioca un ruolo determinante nella meteorologia cosiddetta dinamica. Quest'ultima branca della meteorologia si occupa proprio di elaborare previsioni meteorologiche attraverso le equazioni matematiche.

Queste equazioni matematiche sono delle complessisime equazioni differenziali per la fisica e la dinamica dell'atmosfera dette anche "equazioni primitive dei moti atmosferici" (puoi approfonmdire QUI): si tratta di equazioni non lineari, impossibili da risolvere esattamente cioè analiticamente, perciò, i metodi utilizzati, propri dell'analisi numerica, ottengono soluzioni approssimate cioè con errori che sono inevitabili. Modelli diversi utilizzano metodi numerici di soluzione diversi; alcuni modelli globali (GAM) usano metodi spettrali per le dimensioni orizzontali e metodi delle differenze finite per la dimensione verticale, mentre i modelli regionali (LAM) e altri modelli globali usano metodi delle differenze finite in tutte e tre le dimensioni. I modelli regionali possono utilizzare anche griglie a risoluzioni spaziali più raffinate, per risolvere esplicitamente fenomeni meteorologici su scala più ridotta, in quanto non devono risolvere equazioni valide per l'intero globo potendo così sfruttare al massimo la potenza di calcolo del computer.

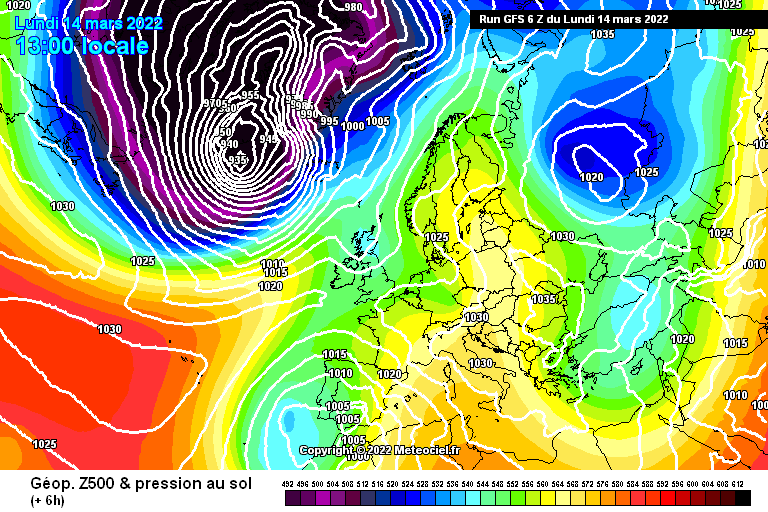

Esempio di Global Area Model (GFS) riferito al comparto euro-atlantico elaborato dal centro Americano NOAA. Questo modello si spinge fino a 15 giorni con una griglia di accuratezza pari a 0,25°

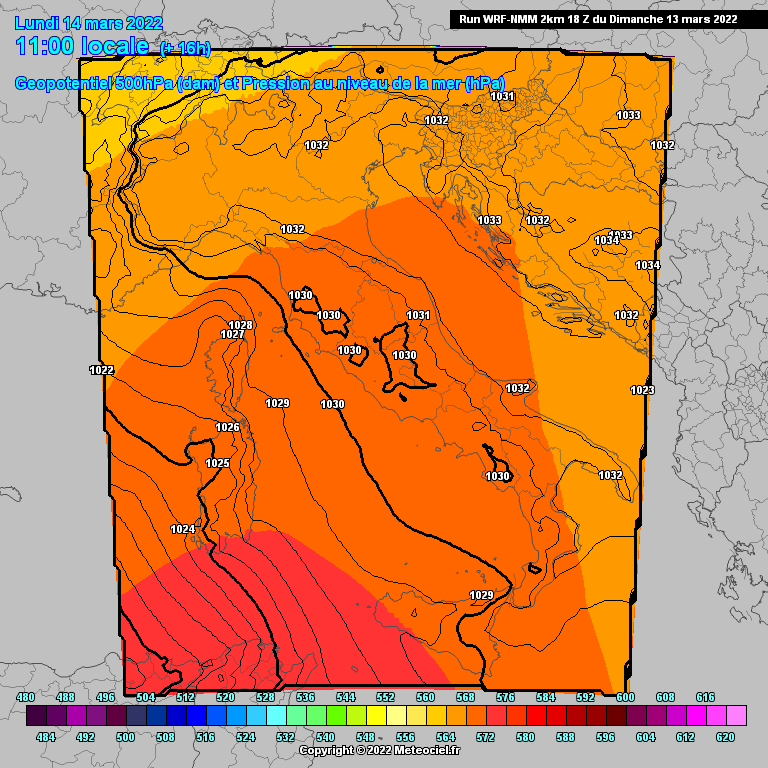

Esempio di Global Area Model riferito all'Italia fornito dal centro di calcolo Meteociel. Questo modello utilizza una griglia di 2 km quindi con una accuratezza rispetto al GAM molto superiore. Questi modelli, vista l'enorme calcolo computazionale di cui hanno bisogno per il loro elevato numero di punti di soluzione delle equazioni, non si spingono oltre le 36-48 ore massimo 72 ore (3 giorni).

I modelli sono inizializzati usando dati osservati da radiosonde, satelliti meteorologici e osservazioni meteorologiche di superficie ovvero stazioni meteorologiche su terraferma e oceano (boe e navi). Le osservazioni, compiute su spaziature irregolari, sono elaborate mediante assimilazione di dati e metodi di analisi obiettivi, che effettuano il controllo di qualità e ricavano i valori presenti nelle località utilizzabili dagli algoritmi matematici del modello (di solito una griglia a spazi uniformi).

I dati sono poi usati nel modello come punto di partenza per una previsione. Le equazioni primitive dei modelli sono inizializzate dall'analisi dei dati e sono determinati i tassi di variazione. Questi permettono di predire lo stato dell'atmosfera a un breve intervallo nel futuro. Questo nuovo stato atmosferico diviene il nuovo punto di partenza a cui sono applicate le equazioni per trovare nuovi tassi di variazione, che permettono a loro volta di predire lo stato atmosferico a un ulteriore intervallo nel futuro. Questa procedura per "passi temporali" o "step" è ripetuta continuamente finché la soluzione non raggiunge il momento desiderato della previsione.

La lunghezza del passo temporale è collegata alla distanza tra i punti della griglia computazionale. I passi temporali per i modelli climatici globali possono essere dell'ordine di decine di minuti, mentre quelli per i modelli regionali possono oscillare da pochi secondi a pochi minuti. I risultati (output) dei modelli sono visualizzati su carte meteorologiche pronte all'uso per il meteorologo e per tutta la fornita cerchia di appassionati attraverso i vari siti (meteociel.fr, ecmwf.int, wetterzentrale.de, meteologix.com per citarne alcuni dei più famosi).

Come proposto da Edward Lorenz a cui sono da attribuire una buona parte delle equazioni utilizzate insieme alle derivate di Fourier, anche ammettendo di saper risolvere analiticamente le equazioni fondamentali dell'atmosfera (cosa non ancora raggiunta), è impossibile predire indefinitivamente (cioè deterministicamente una volta per tutte) lo stato dell'atmosfera a causa della natura non-lineare dunque caotica delle equazioni della dinamica dei fluidi che amplifica esponenzialmente l'inevitabile errore di inizializzazione del modello ovvero sulle condizioni iniziali. Come ulteriore fonte di incertezza si aggiunge il fatto che le reti di osservazione esistenti hanno una copertura o risoluzione spaziale limitata ovvero non omogenea, specialmente sulle grandi superfici d'acqua come l'Oceano Pacifico e l'emisfero meridionale, il che introduce maggiore incertezza sul reale stato iniziale dell'atmosfera.

Attualmente il limite temporale massimo di predicibilità dello stato dell'atmosfera da parte di un qualunque modello numerico meteorologico è non superiore ai 15 giorni con un grado di affidabilità che decade nel tempo e varia anche in funzione del tipo di condizioni atmosferiche da prevedere. Al di sopra di questo limite si entra nel campo delle cosiddette previsioni stagionali e dei relativi modelli, che giungono a coprire un arco temporale di 3-6 mesi basandosi però su principi fisici, considerazioni base e approcci diversi da quelli dei modelli meteorologici: l'idea di fondo è quella delle anomalie termiche oceaniche come forcing della circolazione atmosferica sotto forma di teleconnessioni atmosferiche e relative anomalie atmosferiche termiche, bariche e precipitative: essi hanno cioè una risoluzione spazio-temporale inferiore ai modelli meteorologici ovvero offrono una prognosi di semplice 'tendenza' risultando più simili ai modelli climatici e sono tuttora in fase di sperimentazione e sviluppo.

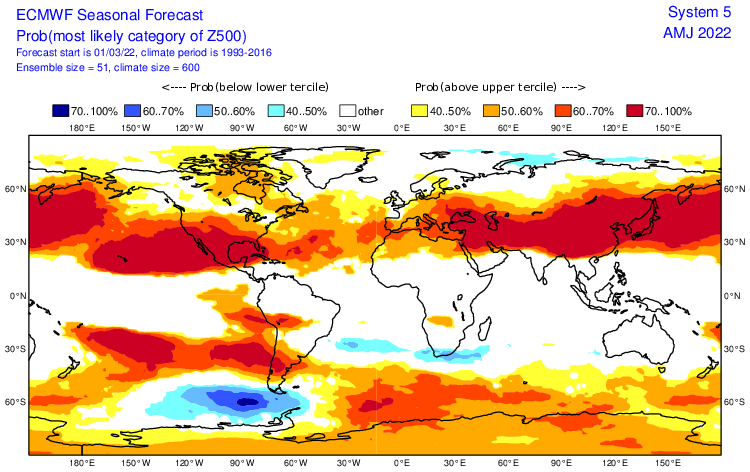

Esempio di previsione stagionale fornita dal sito di Ecmwf.int. Questo modello mostra la distribuzione delle anomalie dei centri di massa a livello globale per il trimestre aprile-giugno 2022. Come si può notare la risoluzione del modello è estremamente inferiore e non si basa su complesse equazioni termodinamiche dei modelli deterministici ma rispondono a equazioni fondamentali basati su modelli statistici nettamente più semplici dei primi.

Bibliografia

- https://it.wikipedia.org/wiki/Modelli_numerici_di_previsione_meteorologica

- Daniele Fuà, La previsione meteorologica. Nascita ed evoluzione dei modelli (PDF), in Emmeciquadro, n. 26, 2006, pp. 7-20. URL consultato il 23 marzo 2010 (archiviato dall'url originale il 9 luglio 2009).

- Beniston, Martin. From Turbulence to Climate: Numerical Investigations of the Atmosphere with a Hierarchy of Models. Berlin: Springer, 1998.

- Kalnay, Eugenia. Atmospheric Modeling, Data Assimilation and Predictability. Cambridge University Press, 2003.

- Thompson, Philip. Numerical Weather Analysis and Prediction. New York: The Macmillan Company, 1961.

- Pielke, Roger A. Mesoscale Meteorological Modeling. Orlando: Academic Press, Inc., 1984.

- U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, National Weather Service. National Weather Service Handbook No. 1 - Facsimile Products. Washington, DC: Department of Commerce, 1979.

- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, su ecmwf.int.

LEGGI ANCHE